こんにちは!さくらん散歩のさくらんです。

今回は、連日昼夜問わず国内外から年間約3,000万人もの参拝者が訪れる、「浅草寺」をご紹介します!

- アクセス方法や各所受付時間

- 浅草寺の歴史・御本尊

- どんなご利益があるのか

- 寺と神社の違いについて

- 浅草寺の寺紋

- 境内の見どころ

- 授与品の種類や値段

- 浅草寺のおみくじはなぜ「凶が出やすい」と言われているのか

参拝の参考になれば幸いです。

それでは、いってみましょ〜!

「浅草寺」施設の情報

〒111-0032 東京都台東区浅草2-3-1

TEL 03-3842-0181

アクセス

- 東京メトロ銀座線 浅草駅より徒歩約5分

- 都営地下鉄浅草線 浅草駅より徒歩約5分

- 東武スカイツリーライン 浅草駅より徒歩約5分

- つくばエクスプレス 浅草駅より徒歩約5分

浅草寺には駐車場がない為、車で来られる方は周辺のコインパーキングを利用されるとよいです。

最寄りバス停は

- 二天門

- 浅草二丁目

- 浅草寺北

- 浅草寺 観音堂裏

各バス停から、徒歩約3~4分。

各所の受付時間

- 6:00~17:00(4月~9月)

- 6:30~17:00(10月~3月)

- 9:00~17:00(時期によって変動あり)

- 8:00~17:00(時期によって変動あり)

- 日没後〜23:00

開堂時間は決まっていますが、夕刻から夜の散歩。早朝の散歩で境内に訪れる方が多いのが浅草寺の魅力の1つです。

ライトアップされた境内や、静まり返った参道。仲見世通りの色鮮やかなシャッターも風情があります。

「浅草寺」には、どんな仏さまが祀られているのか

浅草寺のご本尊は絶対秘仏

・聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)

世間の生きとし生けるものの声を聞き、その苦しみを除く。また願いを聴いて安楽を与えてくださる仏様です。

※絶対秘仏とは、仏堂の扉が常に閉じられたまま祀られ、住職ですら見ることができない仏様です。

「浅草寺」歴史

今から遡ること1400年前の飛鳥時代。

隅田川沿いに住んでいた漁師、檜前浜成(ひのくまのはまなり)とその弟武成(たけなり)が、網に仏像がかかっているのを発見しました。

仏像のことをよく知らなかった2人は、仏像を川に投げ戻し何事も無かったように再び漁をし始めます。

しかし場所を変えて何度も何度も網を投げるも、魚は全く獲れず。毎回同じ仏像だけが網にかかるばかり。

不思議に思った兄弟は漁を諦め仏像を村に持ち帰り、土地の長である土師真中知(はじのまなかち)にその出来事を話しました。するとその仏像が、聖観世音菩薩の尊像であることが判明!

その夜辺りには一晩で千株もの松の木が生え、3日後には天から金の鱗を持った龍が降りてくる奇跡。

さらに漁では大量の魚が獲れるようになり、3人はこの状況にとても驚きました。

この奇跡的な出来事に土師真中知は自ら出家し、自宅を寺に改め、観音さまの礼拝供養に人生を捧げました。これが浅草寺に祀られている、御本尊のはじまりです。

平安時代には、慈覚大師円仁(じかくたいしえんにん)というとても高貴なお坊様が来山し、宗教的な聖地として浅草は次第に発展していきます。

ところが平安後期には、地震や火災などに見舞われて災難な時期を迎えてしまいました。

しかしその中でも御本尊の観音菩薩像は、本堂の西側に自ら避難していたという逸話も残っています。

その後、源義朝が火災で焼失した本堂を再建し、源義朝の息子・源頼朝も深く浅草寺を信仰していたそうです。

勝利祈願の効果は瞬く間に広まり、足利尊氏や徳川家康から続く徳川家。多くの武将がこの浅草寺に祈願し、その評判は庶民の間でも話題になり。浅草寺は江戸有数のパワースポットとして、さらに発展していきました。

明治時代に入り、明治政府より発せられた「神仏分離令」により浅草寺と浅草神社は分離せざるを得なくなり、今のような形態になっています。

浅草寺を中心とする浅草は、明治から昭和にかけて時代を先取りする街として大いに繁栄しました。

しかし東京大空襲の時に、本堂辺り一面焼失。その時も菩薩像は前もって本堂の真下、地中深く約3mのところに埋めて安置されていました。それにより本堂が全焼したにもかかわらず、菩薩像は無事だったという奇跡をいくつも残しています。

終戦後には全て灰となってしまった本堂も再建され、雷門もパナソニックの創業者として名高い、松下幸之助さんの寄付で再建されました。

こうして浅草寺は、現代もたくさんの方々に愛され慕われ続けています。

「浅草寺」には、どんなご利益があるのか

・所願成就

御本尊である聖観音菩薩様は、仏様の中でも最も慈悲深い存在。

特定のご利益ではなく、願い事全般を叶えてくれるお力を持っています。

「浅草寺」境内の見どころ

境内の全体図は、このようになっています。

雷門

風神雷神が守っている総門。

浅草寺といえば、この雷門を連想される方は多いのではないでしょうか。

正式名称を風雷神門(ふうらいじんもん)といい、右に風神様・左に雷神様がいます。

この雷門は戦後の焼失後、パナソニックの創業者・松下幸之助さんの寄付で再建されました。その証拠に赤い大提灯の下には、松下電器・松下幸之助が刻み込まれ、底には美しい龍が彫刻されています。

三社祭に参拝した時は、大提灯が上部までせり上がっていました。

通常提灯が降りてる時は、表は雷門・裏は風雷神門の文字が拝めます。

表参道

浅草といえば!な、浅草寺の表参道。

「境内の掃除をしてくれたら、参道に店を出してもいいですよ」

これが仲見世の始まりだったそうです。

今や年中活気溢れるこの通りは、雷門から宝蔵門まで全長約250m。昔ながらの老舗や新しい店舗と、色んな種類の店が軒を連ね、毎日がお祭りのように賑やかです。

仲見世を歩いていると、このようなマークの入った提灯が目に止まります。

このマークの名称は鎹山(かすがいやま)。

祭りなどで本堂に掲げられる幕にも、同じものが記されています。

通常寺の紋といえば「卍」がよく使用されていました。

仲見世もはじめの頃は「卍」を用いていました。しかしナチスのマークを連想させ、世界各国からの参拝客も多い為、鎹山の紋に変更されたのでした。

こういった配慮も、浅草寺一帯がたくさんの人達に愛される由縁の1つかもしれませんね。

宝蔵門

仲見世の先にある、朱色の楼門(ろうもん)。

これが浅草寺山門の、宝蔵門(ほうぞうもん)です。

左右に仁王像が安置されていることから、仁王門(におうもん)とも呼ばれています。

門を裏側から見ると、左右に巨大な草鞋(わらじ)があります。

この草鞋は魔除けを意味しており、10年に1度交換されているそうです。

宝蔵門正面向かって右側の小道に、茶和々という美味しい抹茶スイーツのお店があります。

神社仏閣巡りと一緒に、美味しいスイーツも楽しんでみてはいかがでしょうか?^^

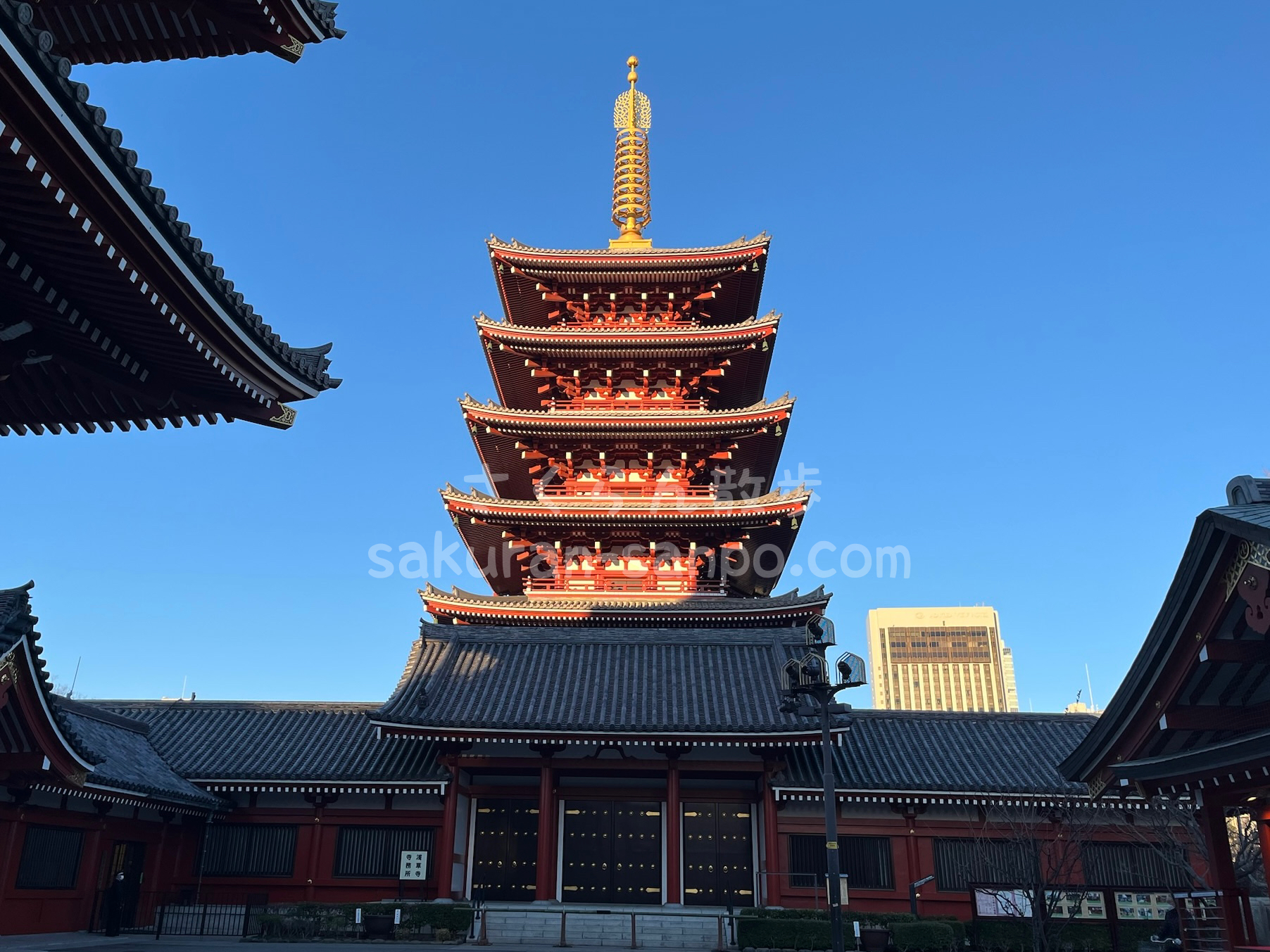

五重塔

宝蔵門の左手。

一際高くそびえ立つのが五重塔です。

53mにもなるその高さは境内の至る所から拝むことができ、江戸時代に描かれた絵画には必ずその姿が載っていたそうです。

焼失後、徳川家光によって再建された五重塔も東京大空襲により消失。昭和48年に、現在の五重塔が再建されました。

戦前までの五重塔は現在と反対の位置、本堂向かって右側にありました。

現在も五重塔があった場所には「旧五重塔跡」の石碑が、その場所にひっそりと佇んでいます。

時間がある方は、ぜひ石碑も実際にご覧になってみてはいかがでしょうか。

お水舎

本堂向かって右側にお水舎があります。

手水舎といえば、横長の形をイメージされると思いますが、浅草寺の手水舎は八角形の御影石で造られています。

8匹の龍の中心に立つ銅像は、本堂裏の噴水に安置されていた龍神像・沙竭羅龍王像(さからりゅうおんぞう)を祀っています。

常香炉

本堂前の参道には、立派な常香炉(じょうこうろう)もあります。

常香炉とは、参詣者が線香をあげる為の大きな香炉です。仏壇に線香をあげる時に使う、香炉の大きい版と言った感じです。

一般的に「常香炉の煙を浴びると、体の悪いところがよくなる」と言われています。

私も子供の頃、親に「頭がよくなるように」と煙を大量にかけられた記憶があります(笑)

実際の煙をあびる意味は

自分の穢れや魔(邪気)などを払い落とし、清い姿で観音様に御参りをする

とされています。

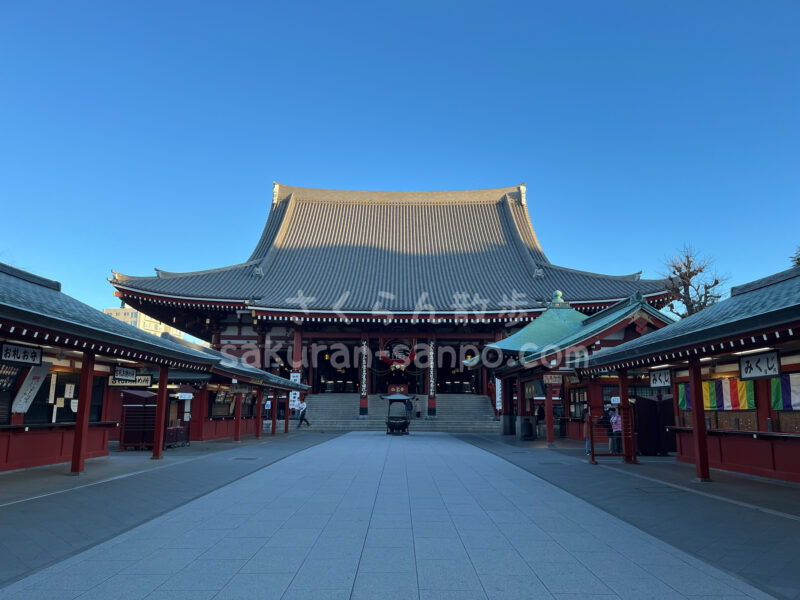

本堂

浅草寺の本堂・観音堂です。

御本尊である聖観世音菩薩像を祀っていることにちなんで、観音堂といわれています。

浅草寺の観音様は「秘仏の聖観世音菩薩」のため、開帳時以外は仏堂の扉が常に閉じられたまま祀られています。

さらに「絶対の秘仏」とも言われており、飛鳥時代から一般の庶民はおろか、住職ですら見ることができなかったと言われています。

過去の将軍や住職。役人等からの目撃談が伝えられていますが、御本尊の正確なお姿は分かっていないようです。

本堂正面向かって左側。奥山おまいりまち商店街に美味しく、写真も映える和のクレープを食べれるたばねのしカフェがあります!

SNSでも話題になっている和クレープなので、神社仏閣巡りと一緒に美味しく楽しみましょう!

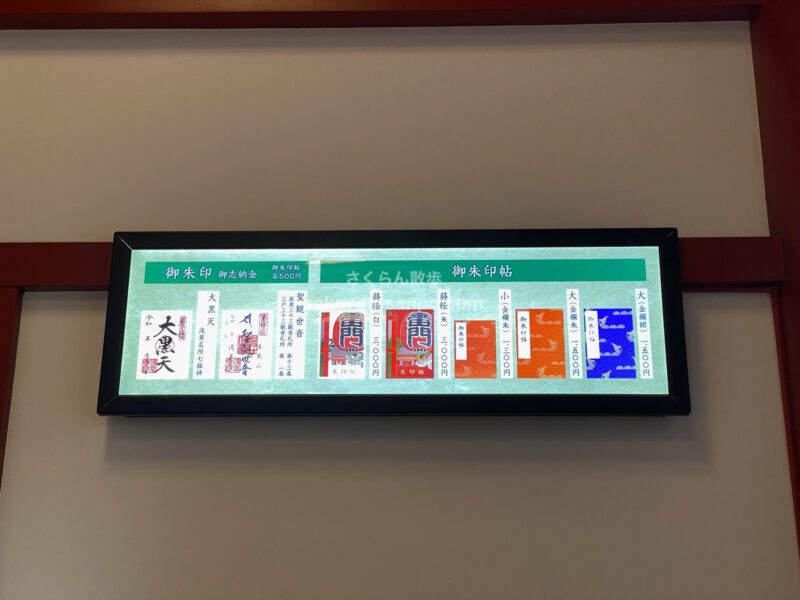

「浅草寺」授与品について

御朱印

御朱印や御朱印帳は、影向堂にていただくことができます。

朱印所である影向堂は、干支ごとに割り振られた方位を守る本尊八体が祀られています。

御朱印授与時間は8:00~17:00(時期によって変動あり)

御朱印の種類は二社。

- 聖観音菩薩

- 大黒天

一社500円でいただけます。

私は今回、大黒天さまをいただきました。

御朱印帳も、大小あわせて5種類販売されています。

- 大(紺)1,500円

- 大(朱)1,500円

- 小(朱)1,300円

- 蒔絵(朱)3,000円

- 蒔絵(白)3,000円

影向堂の左側には、浅草の名物スイーツ「ジャンボめろんぱん」で有名な「花月堂本店」さんもあります。

大きくて外はサックサク中はふわふわなオススメスイーツです^^

お守り

本堂内と参道には、お札・お守り授与所や、おみくじスペースも用意されています。

願い事全般を叶えてくれる観音様がいるお寺なので、お守りの種類も幅広くあります。

- 本尊守 500円

- 身代守 500円

- 心願成就守 1,000円

- 厄除守 1,000円

- 交通安全守 1,000円

- 仕事守 1,000円

- 雷門合格守 1,000円

- 良縁守 1,000円

- 安産守 1,000円

- 肌守 500円など

公式サイトには、その他授与品の画像も載っているので参考にしてみて下さい。

公式サイト浅草寺

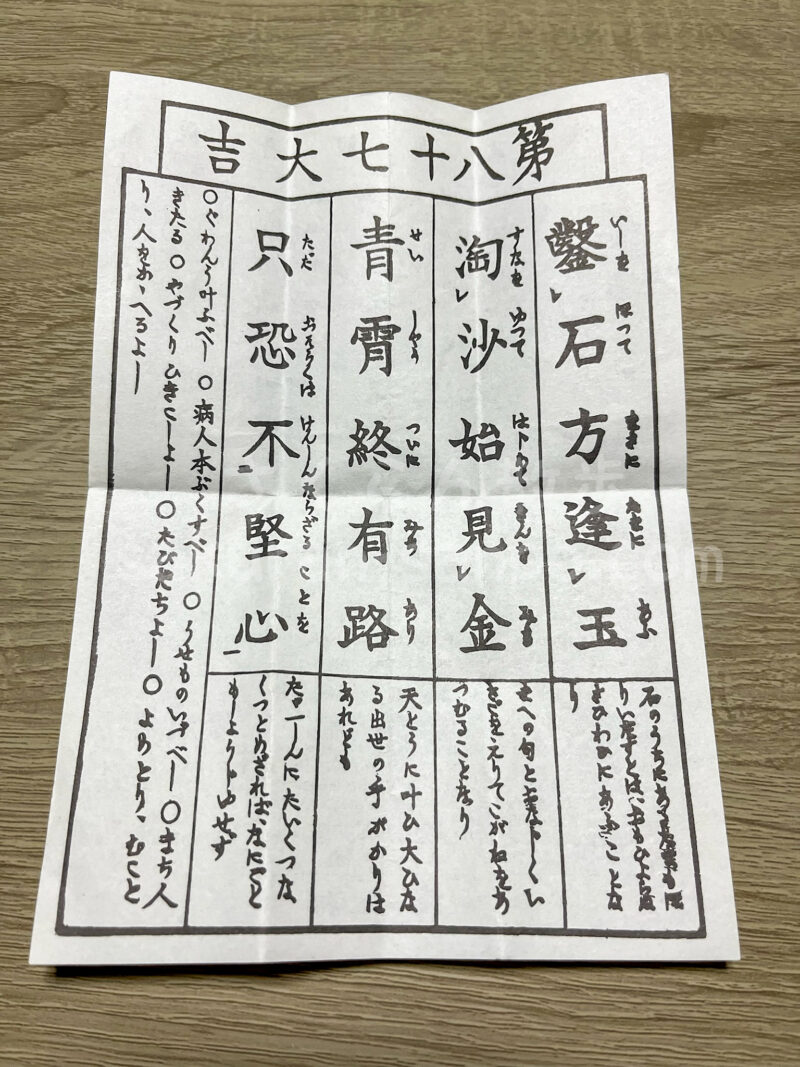

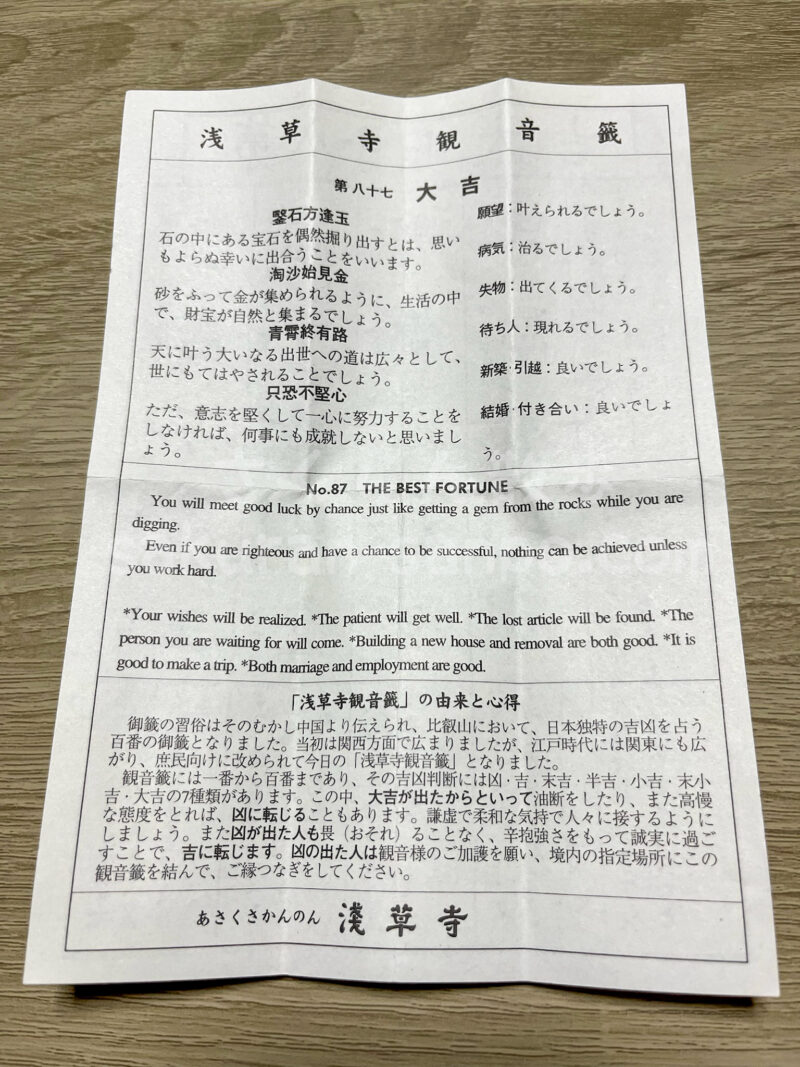

おみくじ

浅草寺のおみくじは「観音百箋(かんのんひゃくせん)」という、平安時代から伝わる伝統あるおみくじです。

- 初穂料100円

筒に入った100本の竹の串を振って、1本出た数字のおみくじを頂きます。

- 大吉

- 末小吉

- 小吉

- 半吉

- 末吉

- 吉

- 凶

の7種類があります。

私は、大吉を頂きました🙏

浅草寺のおみくじは凶が多い

そんな話を聞いた事がある方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

平安時代から伝えられてきた、観音百籤。

100本のおみくじの中に、凶が30%の確率で入っているそう。

浅草寺はその方式を変えることなく、今でもそのまま使用している為、凶が出やすいという話が広まったのかもしれません。

また観音百籤の心得として

- 「大吉が出たからといって油断をしたり、また高慢な態度をとれば凶に転じることもある」

- 「凶が出た人も畏れ(おそれ)ることなく、辛抱強さを持って誠実に過ごすことで、吉に転じる」

どちらに転んでも、心に響く言葉を投げ掛けられるので、参拝される方はぜひおみくじを引いてみてくださいね^^

また同じ東京都に鎮座する「深大寺」や川崎市の「川崎大師」のおみくじも、古来仕様のままのおみくじを引くことができます。

「浅草寺」さいごに

いかがでしたか?

今回は、多くの観光客で連日賑わう「浅草寺」をご紹介させて頂きました!

その歴史は長く、見どころもたくさんあるお寺ではないでしょうか。また浅草寺境内からは、スカイツリーがどこからでも綺麗によく見えるので、参拝した際はぜひ遠くまで見上げてみてくださいね^^

お隣の浅草神社や被官稲荷神社は、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

この記事が参拝の参考になれば幸いです。

最後まで閲覧頂き、ありがとうございました!

コメント

[…] 詳しくみる ⇒参照元: 【浅草寺】都内最古のパワースポット!歴史やご利益・御朱印やお… […]

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

Thank you! I’m happy😆