こんにちは!さくらん散歩のさくらんです。

今回は、埼玉県川越市に鎮座する「川越大師 喜多院」をご紹介します!

- 喜多院の歴史や御本尊

- どんなご利益があるのか

- 授与品の種類や値段

- 境内の見どころ

- アクセス方法や駐車場の有無

参拝の参考になれば幸いです。

それでは、いってみましょ〜!

「川越大師 喜多院」には、どんな仏さまが祀られているのか

- 元三大師(がんざんだいし)

慈恵大師(じえだいし)とも呼ばれており、平安時代の「天台宗最高位」「比叡山延暦寺の名君」として知られていました。

「川越大師 喜多院」歴史

天長7年(830年)第53代・淳和天皇(じゅんなてんのう)の命により、慈覚大師(じかくだいし)が天台宗の教えを東国に広める為、阿弥陀如来像や不動明王・毘沙門天などを祀り、無量寿寺として創建したのが始まりです。※無量寿寺とは、量りきれない寿命の意味・阿弥陀如来の意味。

その後、平将門の乱や比企の乱によって無量寿寺は衰退。

永仁4年(1296年)の鎌倉後期、第92代・伏見天皇が天台宗の僧侶・尊海僧正に勅願寺(ちょくがんじ)無量寿寺の再興を命じ、関東天台宗の本山としました。

尊海は成田氏(氏族の1つ)に助力を受け、中院を再建。

天台宗の教えを広める為、正安3年(1301年)第93代・後伏見天皇から、関東天台宗580余りの寺全ての本山地位を与えられました。

その後北院・南院を建立し、第105代・後奈良天皇から「星野山」の直筆の額がおくられるが、川越夜戦をはじめとする約10年にも及んだ合戦により炎上。寺勢も衰退してしまった。

慶長4年(1599年)天海僧正が住職として入寺し、寺号を”喜多院“に改め。

川越藩主の酒井忠利も喜多院の再興にあたり、関東天台総本山と定められ、東の比叡山を意味する”東比叡“の山号に改めてられ、さらに栄えていきました。

しかし寛永15年(1638年)の川越大火により、山門と経蔵以外の伽藍(がらん)が焼失。

翌年、徳川家光公の命により、江戸城紅葉山御殿の一部を移築。その後堀田正盛氏や徳川家により再興・保護され、再び栄え現在に至ります。

「川越大師 喜多院」には、どんなご利益があるのか

- 厄除け

- 開運

- 家内安全

- 病気平癒

- 安産成就など

御本尊である元三大師は「厄除けのお大師さま」ともいわれており、厄除け・開運、家内安全や病気平癒といったお力が強いと言われています。

「川越大師 喜多院」境内の見どころ

境内の全体図は、このようになっています。

図下の「仙波東照宮」は、こちらの記事でご紹介しています。

喜多院には、国や県指定の重要文化財をはじめ大変貴重な建築物が多くあります。

慈恵堂(本堂)

境内中央に建つ、一際大きな建物が本堂である慈恵堂(じえどう)です。

こちらの建物には、御本尊である慈恵大師(元三大師)が祀られており、大師堂として親しまれ潮音殿(ちょうおんでん)とも呼ばれている、県指定の有形文化財です。

本堂中央には慈恵大師、左右に不動明王が祀られており、毎日不動護摩供が行われています。

本堂から直接お参りする事ができますが、ガラスや金網があり御本尊や不動明王から少し遠いです。

拝観料がかかりますが、書院や客殿の拝観をすると慈恵堂内にも入ることができ、慈恵大師のすぐ側までいけるので、ご利益をさらに近くで頂けると思います^^

私はタイミング良く誰もいない時間ができたので、心ゆくまで慈恵大師さまと不動明王さまを拝観させて頂きました♡

庫裏・書院・客殿

慈恵堂向かって右側にある建物が、庫裏(くり)・書院・客殿になります。

書院と客殿に渡り廊下で繋がっている庫裏は、現在拝観の入口になっており、どれも国の重要文化財に指定されています。※庫裏とは、住職やその家族が住む場所のことを指します。

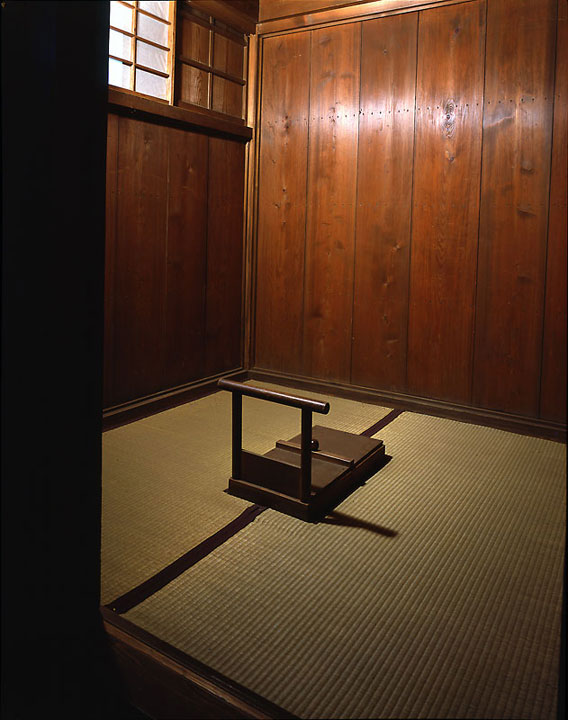

この建物は徳川家光公の命により、江戸城紅葉山の別殿を移築したものです。入って実感するのが、柱や天井の低さ!

江戸城紅葉山の別殿を移築したものなので、所々低い柱や天井に時代をその身で感じることができます^^

奥に客殿と書院があり、客殿は徳川家光公がここで生まれた「徳川家光公 誕生の間」や、17畳半の豪華な仏間。湯殿や厠(かわや)も見ることができます。

テレビでしか見たことがなかった昔の厠(トイレ)も実際に見れて、とても興味深かったです^^

書院には、徳川家光公の乳母として知られる春日局が使用していた部屋「春日局化粧の間」を見ることができます。

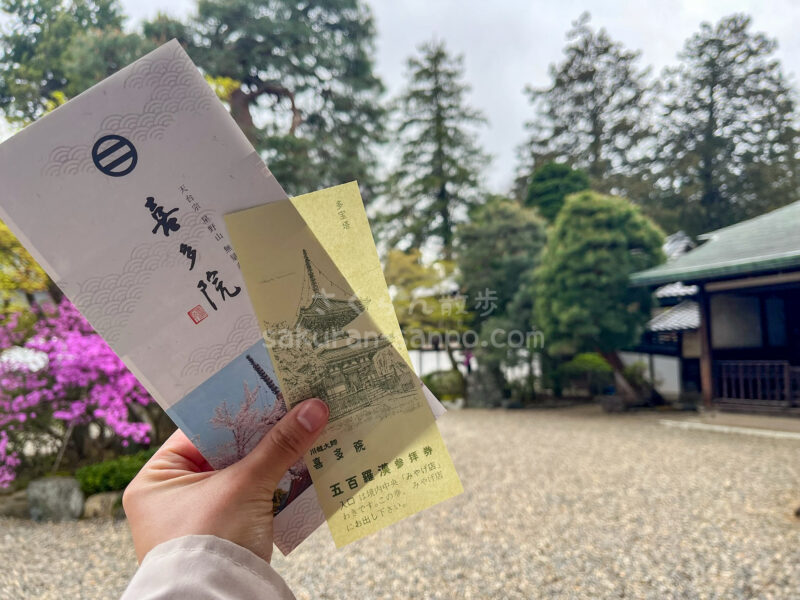

こちらの建物は拝観料がかかり、大人400円/小人(小中学生)150円で中に入ることができます。

また本堂である慈恵堂内にもは入れ、御本尊のすぐ目の前まで行けるので、入る価値大ありです^^

また御朱印やお守りなどの授与品も、庫裏内にある寺務所にて頂くことができます。

大黒天

慈恵堂と庫裏の間にある小ぶりな建物が、大黒堂です。

小江戸川越七福神の三番目札所として「大黒天さま」が祀られています。

大黒天さまのご利益は、商売繁盛・財福・出世開運・縁結びなどがあげられます。

多宝塔

庫裏の前に建つ塔は多宝塔(たほうとう)といい、県の有形文化財に指定されています。

高さ13m。江戸時代初期の多宝塔の特徴がよく表れている造りになっています。

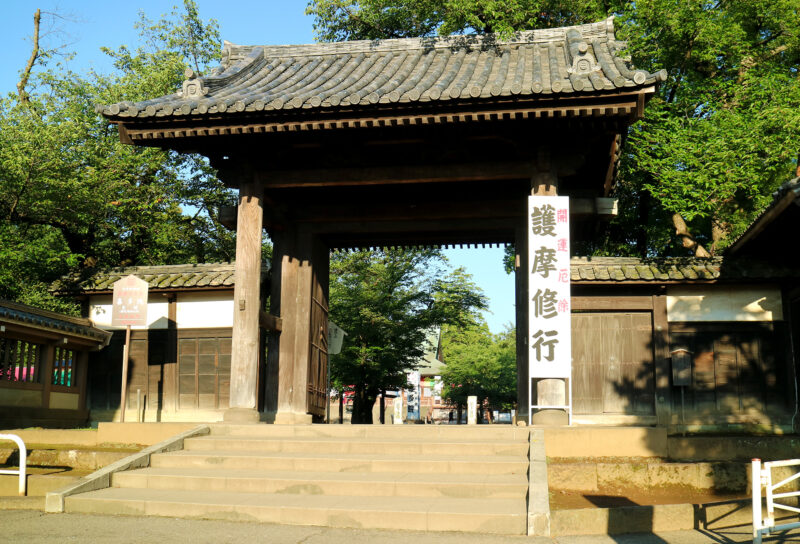

山門

境内の東側に位置する山門。

こちらも国の重要文化財に指定されており、現在喜多院に残る建造物の中で最も古いものです。

慈眼堂

慈恵堂向かって左側、高台にある建物が慈眼堂(じげんどう)です。

こちらも国の重要文化財に指定されており、徳川幕府と縁の深かった住職・天海の木像が安置されている御堂です。

御堂が建つこの丘は、7世紀初頭の古墳を利用しているそうです。

五百羅漢

川越の観光名所の1つともいえるのが、喜多院境内にある五百羅漢(ごしゃくらかん)です。

羅漢とは、悟りを開いた高僧のことをさします。

この500余りの羅漢は、川越北田島の発願により、1782年(天明2年)〜1825年(文政8年)の約50年間にわたり建立されたもので、市の指定史跡に登録されています。

喜多院の五百羅漢は”日本3大羅漢“に数えられており、十大弟子・十六羅漢・大仏・釈迦如来など、全部で538体あると言われています。

笑顔や悲しさ、怒りや内緒話、居眠りしてる姿と人のありとあらゆる感情でいるので、とても面白い光景を見ることができます。

また、深夜こっそり羅漢さまの頭を撫でると、一つだけ必ず温かいものがあり、それは亡くなった親の顔に似ているという言い伝えも残っているそうです。

五百羅漢への入場は、庫裏拝観料と一体になっているので、庫裏にて拝観料お支払い拝観後、五百羅漢へ行くことをオススメします^^

「川越大師 喜多院」授与品について

御朱印

御朱印は、庫裏内にある寺務所にて頂くことができます。

頂ける御朱印は2種類。

- 川越大師喜多院300円

- 小江戸川越七福神・大黒天200円

御朱印帳は4種類、納経帳が1種類。

納経帳とは、霊場巡礼専用のものをいいます。

- オリジナル納経帳(紺大判)2,500円

- だるま柄御朱印帳(黄・紫)2,000円

- だるま総柄御朱印帳(桃・水)2,000円

- 3/1~11/23 9:00~16:00(平日) 9:00~16:20(日祝)

- 11/24~2/末日 9:00~15:30(平日) 9:00~15:50(日祝)

お守りなど

お守りや数珠などは寺務所でも扱いがあるものがあり、お土産などは五百羅漢横の”みやげ品店”で取り扱っていました。

- 開運だるま

- 五百羅漢置物

- 絵馬

- 縁結び根付

- 念珠各種

- 飲食類など

色んな物を取り扱っていました。

- 夏季10:00~16:30(平日)/10:00~16:50(日祝)

- 冬季10:00~16:00

「川越大師 喜多院」施設情報

〒350-0036 埼玉県川越市小仙波町1丁目20-1

TEL 049-222-0859

アクセス方法

- 「喜多院前」バス停から徒歩約1分

- 「川越駅」から徒歩約20分

- 「川越市駅」から徒歩約18分

- 「本川越駅」から徒歩約15分

- 「川越IC」から約20分

- 「川島IC」から約19分

駐車場は、喜多院に隣接する「明星駐車場」を利用されると良いでしょう。

- 駐車料金 200円(最初の1時間)/以降1時間毎に100円

各所受付時間

- 3/1~11/23 9:00~16:30(平日) 9:00~16:50(日祝)

- 11/24~2/末日 9:00~16:00(平日) 9:00~16:20(日祝)

※拝観受付は閉門30分前に終了。

※御朱印受付は閉門30分前に終了。

- 夏季10:00~16:30(平日)/10:00~16:50(日祝)

- 冬季10:00~16:00

- 大人400円

- 小人(小中学生)150円

公式サイト→喜多院

「川越大師 喜多院」さいごに

いかがでしたか?

今回は、埼玉県川越市に鎮座する「川越大師 喜多院」をご紹介させて頂きました。

川越の厄除けのお大師さまが祀られている喜多院は、見どころがたくさんあるオススメの場所です!

境内には屋台が出店されることも多く、とても賑わいつつも、日本の良さが現れた赴きある雰囲気を存分に感じられます^^

気になる方は、ぜひ「川越大師 喜多院」にも立ち寄ってみて下さいね^^

このブログが、皆様の参拝の参考になれば幸いです。

最後まで閲覧頂き、ありがとうございました。